在门诊坐诊这些年,我越来越能感受到一种沉重的变化:癌症患者在不断增多,不再是老年人的“专属病”,三十多岁的年轻人查出肺癌、肝癌、胃癌的案例也越来越多。

有时我们医生也会私下讨论到底是环境变差了,还是生活方式出了问题。很多时候我们心里是有答案的。最近一次查房结束,我跟一位肿瘤科同事无奈地说了句:现在人太爱吃那几样东西了,真是劝不住。

一天门诊里来了位四十岁的男性,体检时发现肝脏有异常,进一步检查是肝细胞癌。他自己都不敢相信:平时也没喝多少酒,怎么就得了癌?

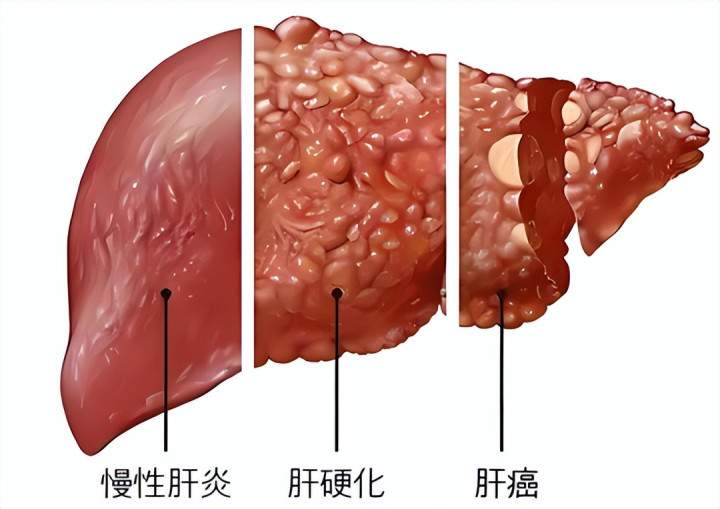

仔细一问,原来他每天都要吃夜宵,油炸、烧烤是标配,冰啤酒下肚,一顿就是两小时起步。肝脏在长期高负荷代谢这些食物后,慢慢走向纤维化、硬化,最后发展成癌症,这其实并不罕见。

我们现在吃的很多东西,看起来是“享受”,身体却在默默“受罪”。尤其是五类食物,已经被大量研究证实与癌症有明确相关。

高温烧烤类,就是其中一个典型代表。肉在高温炭火下反复加热,会产生杂环胺和多环芳香烃,这两种物质是世界卫生组织明确定义的致癌物。尤其肉表面烤焦的那一层,几乎等同于吞下一口毒素。

另一个常见却被忽视的,是腌制类食品。咸鱼、腊肉、泡菜,这些传统美食背后藏着亚硝酸盐的风险。亚硝酸盐在胃酸作用下会转化为亚硝胺,这是一种明确与胃癌、食管癌高度相关的致癌物。

一项发表于《中国肿瘤》期刊的研究显示,长期每周吃三次以上腌制食品的人群,其胃癌风险是普通人的1.8倍。

再说加工肉制品,如火腿肠、香肠、培根,它们之所以能久放不坏,靠的是各种添加剂和防腐剂。

特别是亚硝酸钠、磷酸盐、人工色素等,虽然单次摄入量不高,但日积月累对肠道黏膜的慢性刺激,容易诱导结直肠癌的发生。2015年,国际癌症研究机构已将加工肉制品列入一级致癌物,与烟草、石棉处于同一风险等级。

高糖甜食是另一个常被低估的风险源。很多年轻人每天一杯奶茶、三餐后都要吃点甜点,殊不知摄入过量糖分会刺激胰岛素分泌紊乱,导致慢性炎症环境形成。

长期高糖饮食会提升胰腺癌、乳腺癌、结直肠癌等多种癌症的发生概率。美国哈佛公共卫生学院的一项前瞻性研究曾指出,高糖饮食者的整体癌症死亡风险增加了23%。

高油高脂快餐则是现代饮食结构中更深的一把刀。汉堡、炸鸡、薯条看似“平常”,但其中含有大量反式脂肪酸与氧化脂质。

这些物质进入体内后,会促进脂肪沉积、诱发胰岛素抵抗、激活促炎信号通路,从而加速肿瘤微环境形成。脂肪肝、胰腺炎与肿瘤的关系已越来越清晰,而高脂饮食正是诱因之一。

从临床来看,越来越多年轻癌症患者的共同点就是“饮食无节制”,特别是对这五类食物的高度依赖。有一次接诊一位刚确诊乳腺癌的35岁女性,她哭着问我:“我也不抽烟不喝酒,怎么还是得了癌?”

她的饮食习惯几乎全是外卖,尤其喜欢甜品和奶茶,每天至少两杯。乳腺组织对胰岛素和雌激素波动极其敏感,高糖饮食会干扰这两个系统,增加癌变风险。

不仅是食物本身,频率和时间也有巨大影响。宵夜、暴饮暴食、进食速度快,都会让胃肠道长时间处于消化负担状态。夜间摄入高脂高热量食物,肝脏代谢压力陡增,癌症相关酶活性上调,这在动物实验中已被多次证实。我们不能只盯着吃了什么,更要关注怎么吃、何时吃。

有时患者会问我:那是不是这五种东西一点都不能吃?我通常会说,不是毒药,但过量就是慢性毒药。问题不在于偶尔吃一顿烧烤、喝一杯奶茶,而是把这些食物变成了日常饮食的主体。真正的风险,是我们对食物风险的麻木和对身体信号的忽视。

癌症不是一天形成的,它是长期代谢紊乱、慢性炎症、基因突变共同作用的结果。饮食只是其中最容易被控制、也最容易被忽略的一环。

我们医生最怕的,不是癌症难治,而是明知可防却无力改变。劝人改掉饮食习惯,比开刀还难。很多人直到查出癌症,才在病床上后悔:早知道听医生的话就好了。

人的身体就像一座工厂,每天都在处理我们送进去的“原料”。如果输入的是高温致癌物、反式脂肪、糖分炸弹,那这座工厂迟早会出问题。别小看一顿烧烤或一罐可乐的破坏力,长期下来,它们在体内造成的慢性伤害远比我们想象得深。

疾病的出现并非偶然,是我们生活方式的镜像。一项由国家癌症中心发布的流行病学数据指出,中国每年新增癌症病例约450万例,其中饮食相关因素占比超过三成。每一次“想吃就吃”的放纵,都是在透支自己与癌症之间的防火墙。

我们不是要让大家远离所有美食,而是要学会选择与节制。偶尔吃,是享受;天天吃,就是慢性自毁。有人说,人生苦短,想吃就吃。我作为一个医生,只能苦口婆心地说:人生确实很短,但癌症的折磨很长。

癌症不是天降横祸,而是日积月累。很多被我们忽视的饮食习惯,正在成为慢性杀手的温床。与其等到确诊后才追问“为什么是我”,不如从现在开始,为身体减负。人不能决定生命长度,但可以决定健康的宽度。吃得明白、吃得有节制,比吃得开心更重要。

[1]王洁.中国人群饮食与癌症发病风险关系的研究进展[J].中国肿瘤,2022,31(3):198-203.

[2]李娜,赵庆勇.腌制食品中的亚硝酸盐与癌症关系的流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2021,42(6):921-926.

[3]贺琳.高糖饮食与肿瘤发生机制探讨[J].临床与实验病理学杂志,2023,39(1):74-77.

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。

炒股配资资讯,配资公司网站,股票配资炒股交流提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资头条官网朝鲜牡丹峰乐团胜利日庆祝演出全程视频(志愿军战歌、日月同光)

- 下一篇:没有了